На сайте используются файлы cookie для анализа поведения пользователей и повышения качества работы ресурса. Продолжая использование сайта, вы подтверждаете своё согласие на применение cookie в соответствии с нашей политикой.

Согласен- ВКонтакте

- Telegram

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

Б.Б. Кравец, В.В. Кузьменко, О.В. Фирсов, Е.И. Еремин

СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ АЛГОРИТМОВ ДИАГНОСТИКИ РАКА ПОЧКИ

Каф. урологии ГОУ ВПО «ВГМА им. Н.Н. Бурденко Росздрава»; ГУЗ ВОКБ №1

Резюме. В статье представлены различные диагностические методы у пациентов раком почки. Проведена их сравнительная оценка. Предложены алгоритмы первичной и уточняющей диагностики данного заболевания.

Ключевые слова: рак почки, алгоритм диагностики.

Появление современных неинвазивных диагностических методов, таких как ультразвуковая (УЗКТ) и рентгеновская компьютерная томография (РКТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), привело к изменению алгоритма обследования больных почечно-клеточным раком, а также увеличению частоты выявления ранних стадий заболевания.

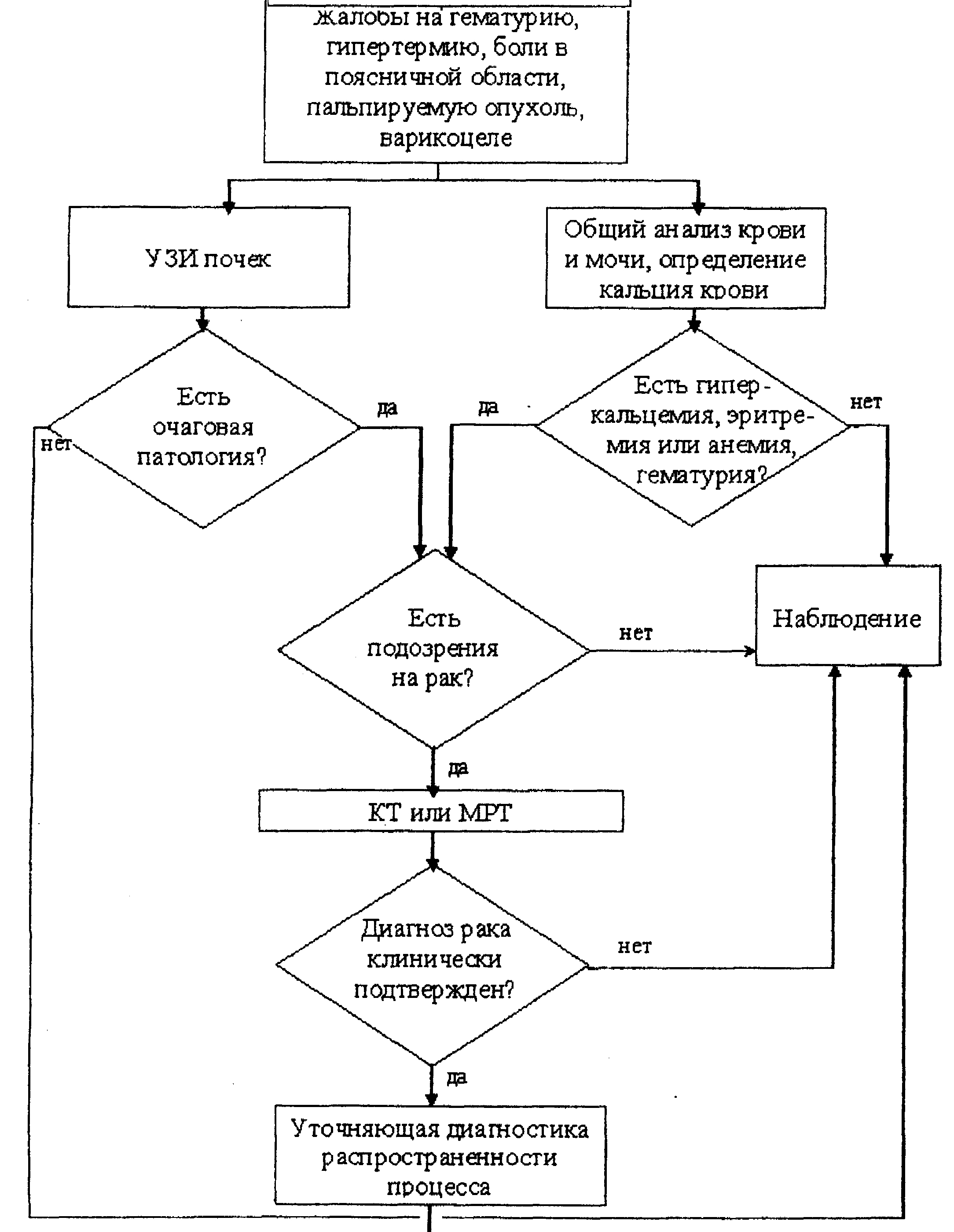

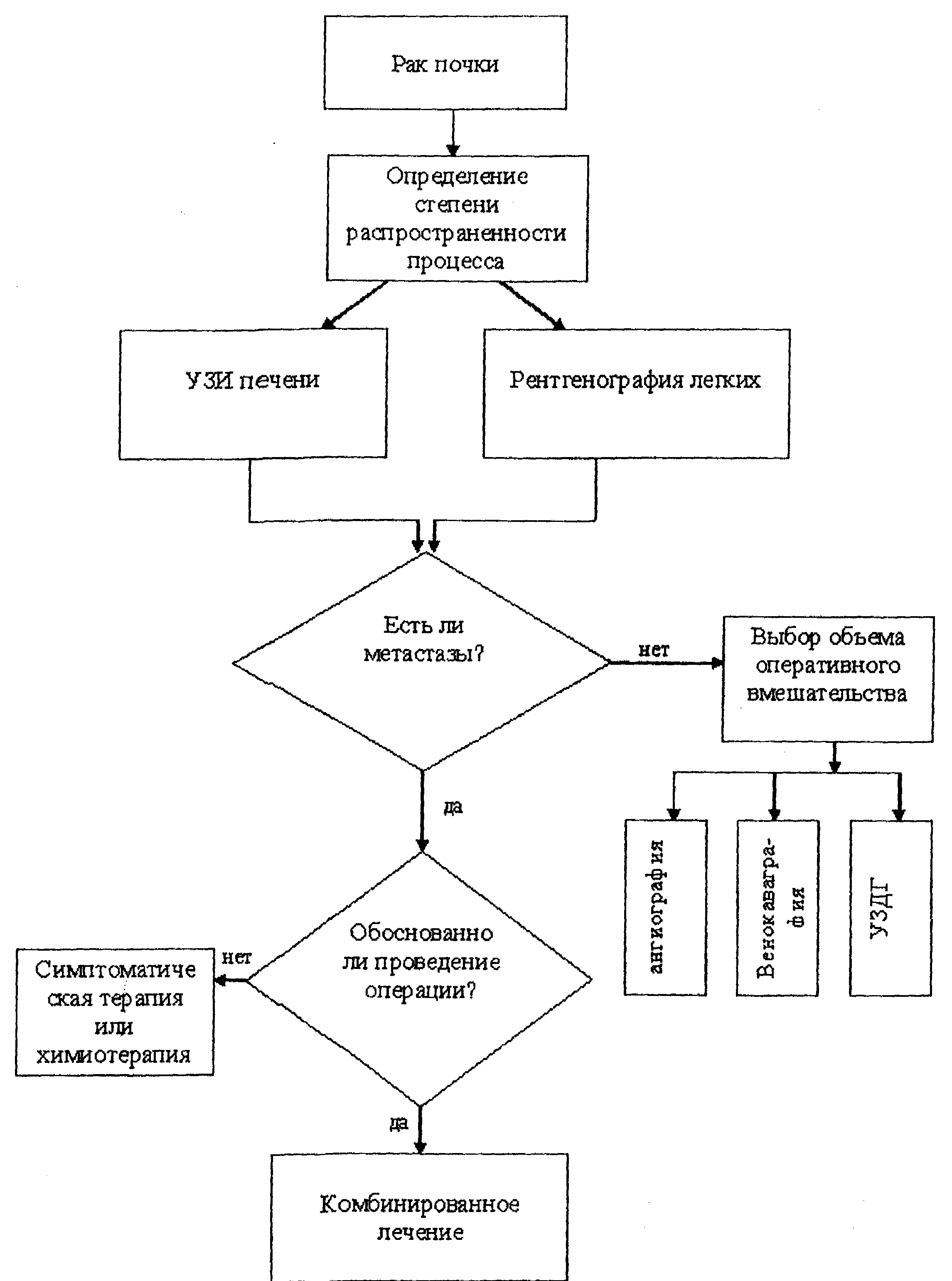

Наиболее часто опухоль почки обнаруживают при УЗКТ, выполняемом по поводу другого заболевания. Несмотря на высокую диагностическую ценность данного метода, во всех случаях обязательно дополнительно производить РКТ, которая является основным методом диагностики объемных образований почки (рис. 1). Ангиография и выделительная урография уже не являются рутинными видами исследования при раке почки и используются по показаниям. Учитывая особенности метастазирования, комплекс обязательных обследований для стадирования включает рентгенографию легких, а при подозрении на метастатическое поражение - РКТ грудной клетки. Радиоизотопное сканирование скелета показано при наличии болей в костях и повышении уровня щелочной фосфатазы сыворотки крови (рис. 2) МРТ выполняется больным с аллергией на йодосодержащие контрастные вещества, ХПН, опухолевым тромбозом НПВ, а также для выявления костных метастазов при неоднозначных данных других методов обследования. Радионуклеидная ренография выполняется для оценки функционального состояния пораженной и здоровой почек, что может иметь большое значение при решении вопроса о тактике лечения.

Существует несколько общепринятых правил диагностики при наличии объемных образований почки. Если определяемое образование не обладает всеми диагностическими признаками простой кисты, его следует рассматривать как возможно злокачественное, пока не доказано обратное. Исключением из этого правила является выявление в новообразовании жировой ткани, что является характерным признаком ангиомиолипомы.

Экскреторная урография традиционно применялась для выявления опухолей почек и оценки функции контралатеральной почки. Характерными признаками объемного образования считается увеличение размеров, деформация контуров, наличие кальцификатов, деформация чашечно-лоханочной системы почки, ампутация одной или нескольких чашечек, медиализация. Если диагноз опухоли почки был установлен при УЗКТ или РКТ, экскреторная урография не дает дополнительной информации для стадирования. Однако она показана больным с макрогематурией для проведения дифференциального диагноза с папиллярными образованиями верхних мочевых путей.

УЗКТ почек с использованием 3,5- и 5-мГц линейных датчиков позволяет не только диагностировать объемное образование почки, но и провести дифференциальный диагноз между простой кистой, сложной кистой и солидной опухолью. Другим достоинством метода является его низкая стоимость, отсутствие побочных эффектов и возможность использования в скрининговых программах, целесообразность которых пока не доказана. Недостатком УЗКТ является зависимость результатов от квалификации врача, недостаточно хорошая визуализация у тучных больных и при большом скоплении газа в кишечнике. Точность УЗКТ в выявлении малых (< 3 см) раковых опухолей почки составляет 79% по сравнению с 67% при использовании экскреторной урографии. Дифференциальный диагноз между злокачественными опухолями менее 3 см в диаметре и ангиомиолипомой невозможен в 32% случаев.

Использование доплеровского исследования позволяет определить ги-перваскуляризацию, более характерную для рака почки однако данный критерий не является надежным, так как до 20% злокачественных опухолей дан ной локализации гипо- или аваскулярны. Бесспорным достоинством метода является возможность интраоперационной оценки локализации и размеров новообразования при выполнении резекции почки, определения протяженности опухолевого тромбоза НПВ, выявления распространенности поражения печени.

РКТ в настоящее время является основным методом визуализации объемных образований почки. Точность РКТ в диагностике рака почки достигает 95%. РКТ довольно четко выявляет наличие венозной инвазии. Обычно рак почки визуализируется как мягкотканый узел, деформирующий корковый слой и проникающий в околопочечное пространство или полость лоханки. Контуры узла могут быть как четкими, ровными, так и нечеткими, волнистыми или бугристыми. В зависимости от степени васкуляризации опухоли ее внутренняя структура может быть различной: повышенной или пониженной плотности.

Как крупные, так и небольшие опухоли (1,5-2,0 см в диаметре) могут иметь некротические зоны и подвергаться кистозной трансформации, что обычно отчетливо отображается при РКТ. Внутренняя структура таких кистозных образований чаще всего неоднородна. Капсула подобных "кист" неравномерно утолщена, внутри нее или по ее поверхности могут определяться кальцинаты.

|

|---|

Рис. 1. Схема принятия решений по выбору тактики диагностики рака почки

Следует отметить, что при МРТ кальцинаты не визуализируются. Выявление кальцинатов в капсуле кистозных образований почек является настораживающим симптомом, часто свидетельствующим о наличии опухолевого процесса.

Внутривенное контрастирование, несомненно, повышает диагностическую ценность РКТ в тех случаях, когда характер выявляемых образований или причина деформации почки не ясны. Если обнаруживаемое образование имеет иную степень контрастирования, чем смежная, внешне не измененная паренхима почки, это следует расценивать как признак опухолевого процесса.

Дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных опухолей обычно не возможна, за исключением почечной ангиомиолипомы, патогномоничным признаком которой является наличие жировых включений (рис. 1, 2).

|

|---|

Рис. 2. Алгоритм принятия решения по выбору тактики уточняющей диагностики

Увеличение размеров, дефекты заполнения почечной вены указывают на вовлечение ее в опухолевый процесс. Одновременное контрастирование опухоли и крови в НПВ ограничивают использование РКТ для выявления венозной инвазии. Общая точность РКТ в диагностике опухолевого тромбоза составляет от 68 до 95%.

МРТ занимает важное место в диагностике объемных образований почек. Особенно это касается обследования больных с выраженным нарушением почечной функции, аллергическими реакциями на йодосодержащие рентгенконтрастные растворы, противопоказаниями к ионизирующему излучению. Возможность получения многопланового изображения в различных плоскостях имеет большое значение для определения происхождения первичной опухоли, когда данные РКТ неоднозначны. Несмотря на высокую разрешающую способность, возможность многоплановой визуализации и возможности оценки васкуляризации без применения контрастного усиления, применение МРТ в выявлении и диагностике малых опухолей почек ограничено из-за сходной интенсивности сигнала нормальной почечной паренхимы и рака почки как в Т1, так и в Т2 режиме.

Тем не менее, при использовании различных режимов точность МРТ в диагностике опухолей почки не уступает РКТ. Бесспорным достоинством МРТ является возможность хорошей визуализации протяженных трубчатых структур, таких как магистральные сосуды, что имеет огромное значение у больных с опухолевым тромбозом. Даже при полной окклюзии НПВ возможна четкая визуализация опухолевого тромба и точное определение его протяженности без применения контрастирования. На сегодняшний день МРТ является методом выбора в диагностике опухолевого тромба и определения его верхней границы. Противопоказаниями к проведению МРТ являются клаустрофобия, наличие у больного пейсмекера, металлических протезов, хирургических металлических скрепок. Дополнительным ограничением является высокая стоимость метода.

Ангиография, ранее являвшаяся ведущим методом диагностики опухолей почек, в настоящее время выполняется только в случаях, когда требуется точная информация о количестве почечных артерий, сосудистой архитектонике почки, а также при подозрении на заинтересованность магистральных сосудов Показаниями к ангиографии являются.

- планируемая резекция почки;

- опухоль почки больших размеров;

- опухолевый тромбоз НПВ;

- планируемая эмболизация почечной артерии.

Наиболее важными лабораторными параметрами, которые должны быть определены у больных раком почки, являются: гемоглобин и СОЭ, служащие факторами прогноза, креатинин, позволяющий оценить функциональное состояние почек, щелочная фосфатаза, повышение которой может свидетельствовать о наличии метастазов в печень и кости, и сывороточный кальций с целью исключения гиперкальциемии.

Таким образом, рассмотрена проблема диагностики рака почки, описана группа соответствующих алгоритмов. На их основе разработана модель диалоговой системы принятия решения с выбором из меню. Данная модель алгоритмизирована, и на основе полученного алгоритма обоснован, разработан и реализован программный комплекс диагностики рака почки как компонент экспертной системы.

Тематики и теги

- ВКонтакте

- Telegram

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

Комментарии