В последние годы в нашей стране активно развивается новое направление урологии, урогинекология, представляющая собой междисциплинарное направление медицины, изучающее взаимосвязь заболеваний женской мочевыделительной и половой систем, а также их сочетания. Надо отметить, что самой частой жалобой, которую слышат врачи-урологи, ведущие свою практическую деятельность в сфере урогинекологии, это жалоба «на цистит». Именно с этого начинается разговор с 90% обратившихся пациенток. Следует отметить, что согласно определению Российского общества урологов, цистит – это инфекционно-воспалительный процесс в стенке мочевого пузыря, локализующийся преимущественно в слизистой оболочке. Цистит может протекать в острой или в рецидивирующей формах, при которой обострения возникают не менее 3-х раз в год или 2-х раз за 6 месяцев [1]. В процессе дальнейшего детального разговора с обратившейся с жалобами «на цистит» пациенткой и обязательного осмотра чаще всего мы объявляем «хорошую новость» - «цистита у Вас нет». Однако при этом, отмечаем, что есть ряд других урогенитальных, а иногда и системных нарушений, вызывающих беспокоящие пациентку симптомы и жалобы «на цистит». Одним из таких системных нарушений, ассоциированных с жалобами пациенток «на цистит» является сахарный диабет.

О.Ю. Нестерова

к.м.н., врач-уролог, научный сотрудник отдела урологии и андрологии Университетской клиники МНОИ

МГУ им. М.В. Ломоносова, старший преподаватель кафедры урологии и андрологии МНОИ МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

А.А. Ерканян

врач-эндокринолог эндокринологического отделения Университетской клиники МНОИ МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва

Сахарный диабет (СД) представляет собой прогрессирующее заболевание, характеризующееся состоянием хронической гипергликемии. По данным клинических рекомендаций Российской ассоциации эндокринологов в Российской Федерации на 01.01.2022 г. на диспансерном учете состояло 4,9 миллиона человек с СД, что практически сопоставимо с населением Ирландии или Новой Зеландии [2].

Наиболее распространённым является СД 2 типа, составляющий 85–95% от всех выявленных случаев СД. По определению Российской ассоциации эндокринологов СД 2 типа представляет собой нарушение углеводного обмена, вызванное преимущественно инсулинорезистентностью и относительной инсулиновой недостаточностью или преимущественным нарушением секреции инсулина с инсулинорезистентностью или без нее [2].

Одним из основных осложнений СД 2 типа являются различные урогенитальные нарушения, в частности инфекционно-воспалительные заболевания мочевыводящих путей (ИМП) [3]. Так, по данным исследования Alex Z. Fu и др. (2014), включающего почти 180 тысяч человек (как мужчин, так и женщин), ИМП чаще встречались у пациентов с СД 2 типа во всех возрастных категориях независимо от пола: шанс наличия ИМП у мужчин был в 1,9 раз выше, в то время как у женщин – в 1,4 раза выше. Помимо этого, рецидивирующие ИМП также были более характерны для пациентов с СД 2 типа [4].

СД 2 типа ассоциирован с повышением риска острых и рецидивирующих вульвовагинитов, часто обусловленных чрезмерным размножением представителей грибов рода Candida. Так, по данным национального когортного исследования Швеции, проведенного Emelie Brieditis и др. (2024) у пациенток с кандидозным вульвовагинитом риск наличия СД 2 типа почти в 1,5 раза выше независимо от индивидуальных предрасполагающих факторов [5], что необходимо учитывать при их первичном обращении, рекомендуя при необходимости дообследование на предмет наличия СД.

Аналогичные урогенитальные осложнения характерны и для пациенток с СД 1 типа, который представляет собой полигенное многофакторное заболевание, в основе которого лежит иммуноопосредованная или идиопатическая деструкция β-клеток поджелудочной железы, приводящая к абсолютной инсулиновой недостаточности. Так, по данным крупного исследования Louisa van den Boom и др. (2021), включающем более 8 тысяч женщин, было показано, что шанс возникновения острого цистита при наличии СД 1 типа возрастает в 1,46 раз, шанс недержания мочи любого типа – в 1,64 раза, шанс острого вульвита – в 2,12 раз [6].

Возможным механизмом, объясняющим взаимосвязь между СД и урогенитальными нарушениями, является повреждение нервных окончаний на фоне гипергликемии, приводящее к развитию диабетической нейропатии, которая, в свою очередь, может приводить к дисфункции мочевого пузыря (диабетической цистопатии), создавая субстрат для ИМП. Классическая триада диабетической цистопатии – снижение чувствительности мочевого пузыря, увеличение емкости мочевого пузыря и нарушение его опорожнения с появлением остаточной мочи [7]. Диабетическая нейропатия на ранних стадиях может приводить к гиперактивности детрузора, клинически проявляющейся учащённым мочеиспусканием, ургентностью позывов на мочеиспускание и императивным недержанием (неудержанием) мочи, в то время как на фоне длительно существующей гипергликемии, наоборот, происходит снижение чувствительности и контрактильности мочевого пузыря и, как следствие повышение объёма остаточной мочи [7–9]. Так, по данным Tsuyoshi Majima и др. (2019) с увеличением длительности течения СД, повышением уровня гликированного гемоглобина, а также при наличии диабетической нефропатии и ретинопатии отмечается прогрессивное снижение индекса контрактильности мочевого пузыря, что, тем самым, требует раннего выявления СД и контроля за его течением для предотвращения диабетической цистопатии [9].

Ещё одним фактором, объясняющим взаимосвязь СД с урогенитальными инфекционно-воспалительными заболеваниями, является высокая концентрация глюкозы в моче, что способствует размножению бактерий, создавая тем самым благоприятные условия для их развития в органах малого таза и наружных половых органов [3, 4]. При этом, клинические проявления данных заболеваний на фоне СД могут носить более выраженный характер, чем у пациенток без сопутствующих метаболических нарушений. Так, по данным Vikas Garg и др. (2015) у пациенток с СД и ИМП чаще отмечается дизурия (47,1% и 22,2% соответственно, р=0,001), чаще отмечается наличие симптомов накопления (52,8% и 33,3% соответственно, р=0,015) и симптомов опорожнения (28,6% и 17,2% соответственно, р=0,09), чаще возникает боль в животе (55,7% и 21% соответственно, р=0,001) чем у пациенток с ИМП без сопутствующего СД. Дополнительно исследователями показано, что у пациентов с ИМП и СД значительно чаще, чем у пациентов с ИМП без СД при микробиологическом исследовании мочи выделялись представители рода Enteococcus (10% и 1,2% соответственно, р=0,01), а также представители рода Candida (11,4% и 0 соответственно, р=0,001) [10].

Помимо описанных выше механизмов, связанных с диабетической нейропатией и глюкозурией, риск развития ИМТ и урогенитальных нарушений у пациенток с СД может быть связан с наличием ряда индивидуальных факторов риска, таких как более старший возраст, длительность течения СД, наличие других метаболических изменений и сопутствующих заболеваний [4].

Таким образом, исследования показывают, что СД обладает негативным влиянием на состояние мочеполовой системы как мужчин, так и женщин. У мужчин с СД повышается риск развития баланитов, баланопоститов, инфекционно-воспалительных заболеваний добавочных половых желёз (MAGI), в то время как у женщин – симптоматических ИМП и вульвовагинитов [11]. Тем не менее, как показывает практический опыт, пациенты часто не связывают наличие имеющихся у них урогенитальных нарушений с наличием СД, не принимают соответствующую терапию по поводу СД, мотивируя это отсутствием специфических жалоб. В результате СД приобретает неконтролируемое течение, постепенно приводя к наличию осложнений, в том числе со стороны мочеполовой системы, которые часто проявляются рецидивирующими ИМП, наличием жжения, дискомфорта в промежности, периодически возникающей болью в области малого таза и над лобком, нарушениями мочеиспускания самого различного характера.

Обращаясь на приём к врачу-урологу, первое, что мы слышим от таких пациентов – «ДОКТОР, У МЕНЯ ЦИСТИТ…». Ниже мы представляем 2 характерных клинических наблюдения урогенитальных осложнений СД.

Клиническое наблюдение 1

Пациентка А., 45 лет. Обратилась в июле 2023 года с жалобами на жжение, «чесание» в области промежности, учащённое мочеиспускание. Данные жалобы беспокоят последние 3 недели. 2 недели назад пациентка обращалась к врачу-гинекологу, который установил диагноз «бактериальный вагиноз» и назначил спринцевания влагалища раствором бензидамина и пероральный приём растительных препаратов. В течение 10 дней пациентка выполняла данные врачом-гинекологом рекомендации, однако эффекта от терапии не ощущала. Вышеописанные жалобы сохранялись, после чего пациентка обратилась за консультацией к врач-урологу.

Анамнез пациентки не отягощён. Аллергии, операции, сопутствующие заболевания, курение отрицает. Гинекологический анамнез – менструации регулярные, безболезненные, беременность – 1, самостоятельные роды – 1.

При осмотре пациентки на гинекологическом кресле слизистая преддверия влагалища гиперемирована. При касании ватной палочкой пациентка отмечает ощущение «чесания» (данные ощущения узнаются пациенткой, такие ощущения она испытывает ежедневно). Выделения белые. При пальпации мышцы влагалища внутренние обтураторные мышцы, леваторы – нормотонус, триггерных точек не определяется. Шейка мочевого пузыря безболезненная.

По результатам консультации пациентке было рекомендовано заполнение дневника мочеиспускания, общий анализ мочи (ОАМ), общий и биохимический анализ крови (ОАК и БАК соответственно) с повторной консультацией по результатам.

По результатам дневника мочеиспускания – средний суточный диурез 6000 мл, порции мочи от 350 до 500 мл.

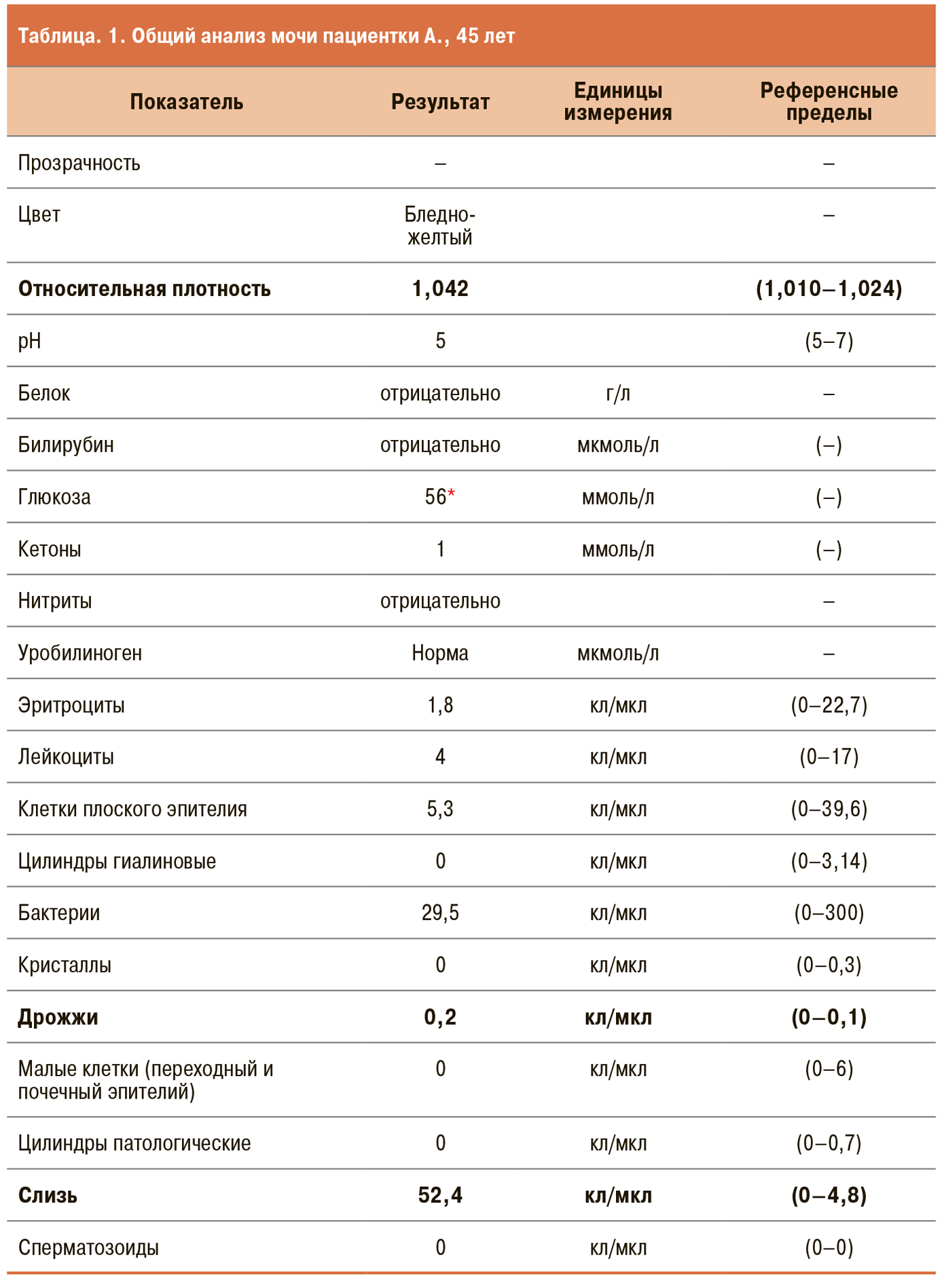

В ОАМ (табл. 1) – гиперстенурия (относительная плотность мочи 1042), глюкозурия (56 ммоль/л). Гликированный гемоглобин 12%. В ОАК – без особенностей. В БАК – глюкоза 18,6 ммоль/л, холестерин – 9,8 ммоль/л (при норме до 5,2 ммоль/л), липопротеины низкой плотности (ЛПНП) – 6,63 ммоль/л (при норме до 5,57 ммоль/л), триглицериды – 4,81 ммоль/л (при норме до 2,7 ммоль/л), скорость клубочковой фильтрации (СКФ) – 60,3 мл/мин.

Таким образом, на основании полученных анализов у пациентки был заподозрен СД, пациентка была направлена на дообследование к эндокринологу. Дополнительно была назначена терапия – флуконазол 150 мг однократно per os. На этом фоне жалобы на жжение, «чесание» в области промежности несколько уменьшились, однако через 1 неделю после приёма флуконазола появились повторно. Учащённое мочеиспускание сохранялось.

На консультации у эндокринолога пациентке был поставлен диагноз сахарный диабет 2 типа. Назначена таблетированная сахароснижающая терапия: метформин 2000 мг/сут., вилдаглиптин 50 мг утром и вечером.

На этом фоне достигнуты целевые значения гликемии: 6–6,5 ммоль/л натощак, до 8 ммоль/л постпрандиально. В дальнейшем пациентка неоднократно наблюдалась у эндокринолога, отметила улучшение самочувствия, не предъявляла жалоб на «жжение» в мочеполовых органах, учащенное мочеиспускание.

Клиническое наблюдение 2

Пациентка Б., 54 года. Обратилась в июне 2023 года с жалобами на постоянные боли в нижних отделах живота, постоянные боли при мочеиспускании, преимущественно в конце мочеиспускания, периодически возникающие резкие, болезненные позывы на мочеиспускание, учащённое мочеиспускание (со слов пациентки малыми порциями), ночные мочеиспускания до 15 раз за ночь, жжение в промежности.

Пациентка отметила появление вышеуказанных жалоб 5–6 лет назад с тенденцией к прогрессированию, постепенно выраженность симптомов усиливалась. Длительно лечилась антибактериальными препаратами (среди них помнит цефтриаксон, норфлоксацин, метранидазол), неоднократно выполнялись внутрипузырные инстилляции облепиховым маслом. Эффект от проводимого лечения сохранялся не более месяца, затем повторно отмечала нарастание вышеописанных симптомов. Последние 4 месяца беспокоят регулярные боли в нижних отделах живота, усиливающиеся при мочеиспускании. Также периодически отмечает ощущение сухости, жжения во влагалище.

Сопутствующие заболевания: Сахарный диабет (гликированный гемоглобин 10%, глюкоза натощак выше 10 ммоль/л, регулярно глюкозу не контролирует). Ишемическая болезнь сердца: постинфарктный кардиосклероз (16 лет назад инфаркт миокарда). Постоянно принимает: глимепирид, вилдаглиптин, метформин.

Операции: 14 лет назад – удаление грыжи поясничного отдела позвоночника, 2 раза – кесарево сечение (1991 и 1993), в 1993 году – надвлагалищная ампутация матки с придатками (интраоперационное кровотечение во время кесарева сечения).

Гинекологический анамнез: с 1993 года – хирургическая менопауза, 3 родов (1 – самостоятельные, 2 – кесарево сечение).

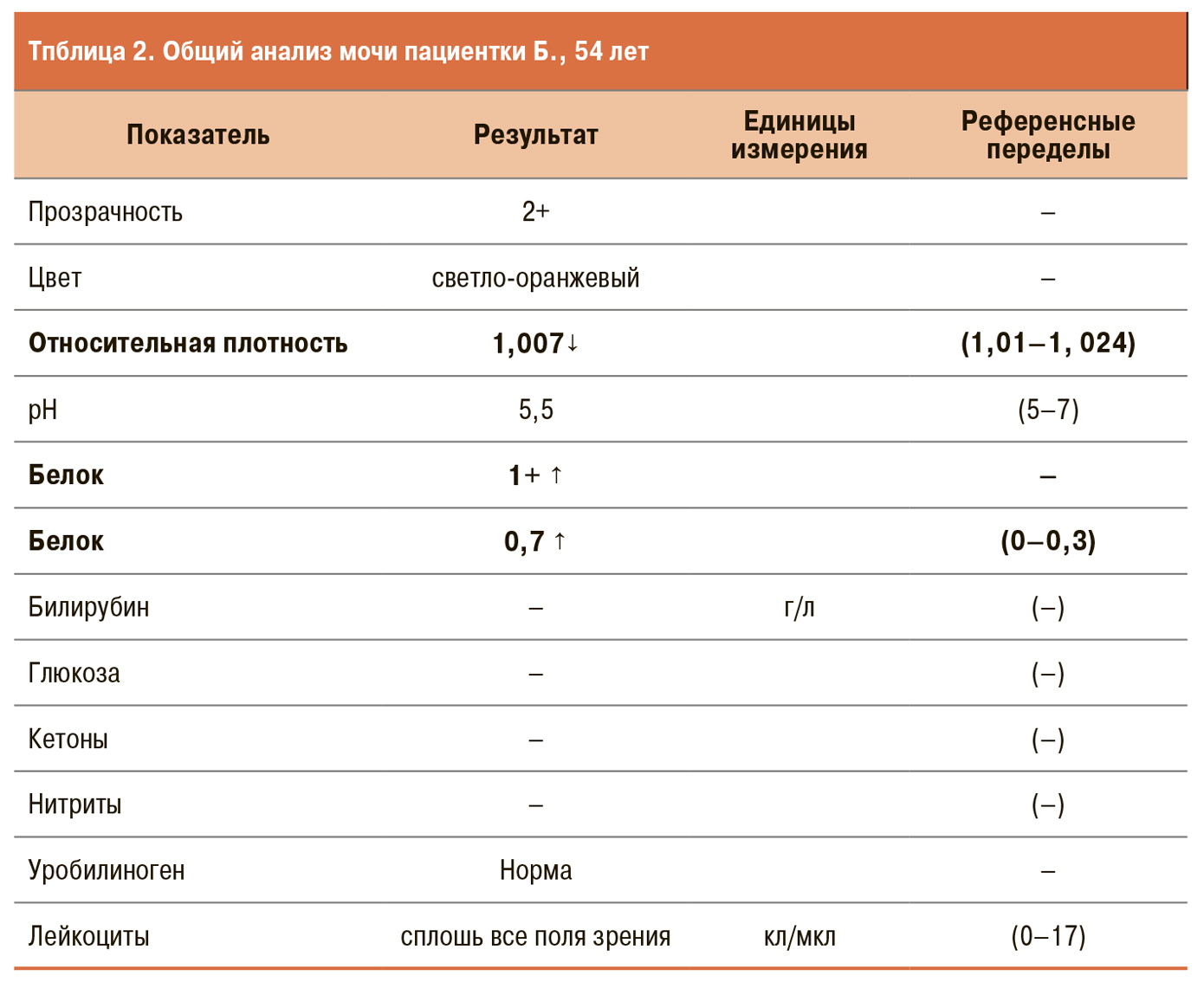

Последний ОАМ от 07.06.2023 (табл. 2) – лейкоциты покрывают все поля зрения, отмечается выраженная протеинурия. Последнее микробиологическое исследование мочи от 07.06.2023 – Streptococcus agalactiae 105 КОЭ/мл, чувствительный ко всему спектру антибактериальных препаратов, к которым она определялась.

По результатам УЗИ мочевого пузыря от 18.11.2022 – остаточной мочи – 372 мл, толщина стенки мочевого пузыря до 4 мм. При повторных УЗИ мочевого пузыря – остаточной мочи более 300 мл. Последнее УЗИ мочевого пузыря от 07.06.2023 – мочевой пузырь заполнен удовлетворительно, объем около 320 мл (перед УЗИ пациентка опорожнила мочевой пузырь), правильной формы, стенки неравномерно утолщены от 4 мм до 6 мм, внутренняя поверхность несколько неровная, содержимое анэхогенное, однородное. В проекции левой боковой стенки несколько нечетко определяется анэхогенное мешковидное выпячивание примерными размерами 33х63х67 мм (вероятнее всего дивертикул).

При осмотре пациентки в гинекологическом кресле слизистая преддверия влагалища бледно-розовая, сухая. При контакте с ватной палочкой отмечается болезненность. При пальпации мышц влагалища отмечается болезненность и гипертонус леваторов справа и слева. Внутренние обтураторные мышцы в гипертонусе, безболезненные. Уретра расположена типично, отмечается гипертрофия слизистой. Шейка мочевого пузыря болезненная при пальпации. Установлен уретральный катетер, эвакуировано 450 мл мутной мочи, в конце опорожнения – застойное содержимое.

Пациентке был установлен диагноз: Генитоуринарный менопаузальный синдром. Миофасциальный болевой синдром тазового дна. Дисфункциональное мочеиспускание. СД 2 типа, диабетическая цистопатия.

Пациентке была назначена комплексная терапия:

- Фосфомицин 3 г: однократно на ночь, далее 3 г – 1 раз в 10 дней 3 месяца.

- Нифуратен 200 мг 3 раза в сутки 14 дней, затем 200 мг 1 раз в сутки 1 месяц.

- Тамсулозин 0,4 х 1 раз в сутки длительно 2 месяца.

- Ипидакрин 20 мг х 3 раза в сутки 2 месяца.

- Жидкостная цитология шейки матки, рентгенография молочных желез.

- До получения результатов – ежедневное использование дозированного геля для интимной гигиены (на область вульвы, половые губы), состоящего на основе натриевой соли гиалуроновой кислоты, экстракта клевера, экстракта календулы, экстракта хмеля. После получения результатов обследования – решение вопроса о назначении местной гормональной заместительной терапии.

- Д-манноза 2000 мг в сутки – 12 месяцев.

- Миорелаксанты центрального действия с постепенной титрацией дозы – 3 месяца.

- Через 1 месяц после начала терапии – УЗИ мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи, решение вопроса о дальнейшей коррекции терапии.

Через 1 месяц после начала комплексной терапии, пациентка отметила улучшение клинической симптоматики, мочеиспускание стало безболезненным, ночью вставала до 3-х раз. Повторное УЗИ мочевого пузыря от 11.07.2023 – объем остаточной мочи – 200 мл. По результатам жидкостной цитологии шейки матки, рентгенографии молочных желез – без особенностей. Пациентка переведена на местную эстроген-заместительную терапию (вагинальные свечки с эстрогеном 1 раз в день 14 дней, затем 2 раза в неделю на постоянной основе).

Помимо этого, пациентке была рекомендована консультация эндокринолога с последующей госпитализацией для коррекции гликемического статуса. Через 1 месяц после начала комплексной терапии пациентка была госпитализирована.

В эндокринологическом отделении выявлена гликемия в течение дня до 25 ммоль/л; ранее принимала комбинированную сахароснижающую терапию: глимепирид 4 мг/сут., метформин 1000 мг/сут., при повышении уровня глюкозы до 30 ммоль/л проводила инъекции инсулина короткого действия, одна на этом фоне отмечала жалобы на лабильность гликемии от 2,2 до 25 ммоль/л. При стационарном лечении для устранения глюкозотоксичности пациентка переведена на базисно-болюсную инсулинотерапию, после достижения гликемии 6–8 ммоль/л назначена сахароснижающая терапия: метформин 2000 мг/сут., семаглутид 0,25 мг п/к с последующим увеличением дозы до 1 мг п/к, дапаглифлозин 10 мг/сут. На этом фоне достигнуты целевые значения гликемии: натощак 6–7 ммоль/л, постпрандиально до 8,7 ммоль/л. Далее неоднократно наблюдалась у эндокринолога, отмечена стабилизация самочувствия, гликированный гемоглобин от 6,3 до 6,8%.

В сентябре 2023 года при контрольном УЗИ мочевого пузыря отмечалось снижение объёма остаточной мочи до 76 мл. При осмотре на кресле слизистая преддверия влагалища бледно-розовая, влажная. При контакте с ватной палочкой – безболезненная. При пальпации мышц влагалища – мышцы в нормотонусе, безболезненные. Уретра расположена типично, отмечается гипертрофия слизистой. Шейка мочевого пузыря безболезненная при пальпации. В результате было принято решение об отмене миорелаксантов центрального действия, ипидакрина, тамсулозина.

На сегодняшний день пациентка 1,5 года находится в ремиссии со стороны урогенитальных нарушений СД. Из назначенной урологом комплексной терапии пациентка принимает местную гормон-заместительную терапию 2 раза в неделю. Практически полностью удалось нивелировать проявления диабетической цистопатии. Последнее УЗИ мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи от сентября 2024 года – объём остаточной мочи 54 мл. Жалобы, с которыми пациентка обратилась к урологу, полностью регрессировали.

Заключение

Таким образом, СД может приводить к ряду урогенитальных нарушений, коррекция которых без привлечения врача-эндокринолога не будет отличаться эффективностью в долгосрочном периоде. Для лечения таких пациентов требуется комплексный междисциплинарный подход, обеспечивающий максимальный успех проводимой терапии и, соответственно, максимальное восстановление качества жизни пациентов.

Литература

- Клинические рекомендации. Цистит у женщин. Общероссийская общественная организация “Российское общество урологов”. 2024.

- Сахарный диабет 2 типа у взрослых. Российская ассоциация эндокринологов. 2022.

- Gandhi J., Dagur G., Warren K., Smith NL., Khan SA. Genitourinary Complications of Diabetes Mellitus: An Overview of Pathogenesis. Evaluation, and Management. Current diabetes reviews. 2017;13(5):498–518.

- Fu AZ., Iglay K., Qiu Y., Engel S., Shankar R., Brodovicz K. Risk characterization for urinary tract infections in subjects with newly diagnosed type 2 diabetes. Journal of diabetes and its complications. 2014;28(6):805–10.

- Brieditis E., Li X., Sundquist K., Jansåker F. Vulvovaginal candidiasis and type 2 diabetes: A nationwide retrospective cohort study. Diabetes, obesity & metabolism. 2024;26(9):4043–51.

- van den Boom L., Kalder M., Kostev K. Prevalence of urinary system, pelvic organ, and genital tract disorders among women with type 1 diabetes in Germany. Primary care diabetes. 2021;15(2):257–61.

- Martonosi ÁR., Pázmány P., Kiss S., Dembrovszky F., Oštarijaš E., Szabó L. Urodynamics in Early Diagnosis of Diabetic Bladder Dysfunction in Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. Medical science monitor? International medical journal of experimental and clinical research. 2022;28:e937166.

- Rutkowski M. [Functional disorders of the lower urinary tract in diabetes mellitus. Urologie (Heidelberg, Germany). 2025.

- Majima T., Matsukawa Y., Funahashi Y., Takai S., Kato M., Yamamoto T., Gotoh M. Urodynamic analysis of the impact of diabetes mellitus on bladder function. International journal of urology?: official journal of the Japanese Urological Association. 2019;26(6):618–22.

- Garg V., Bose A., Jindal J., Goyal A. Comparison of Clinical Presentation and Risk Factors in Diabetic and Non-Diabetic Females with Urinary Tract Infection Assessed as Per the European Association of Urology Classification. Journal of clinical and diagnostic research? JCDR. 2015;9(6):PC12-14.

- La Vignera S., Condorelli RA., Cannarella R., Giacone F., Mongioi’ LM., Cimino L., Defeudis G., Mazzilli R., Calogero AE. Urogenital infections in patients with diabetes mellitus: Beyond the conventional aspects. Vol. 33, International journal of immunopathology and pharmacology. England; 2019. p. 2058738419866582.

Комментарии